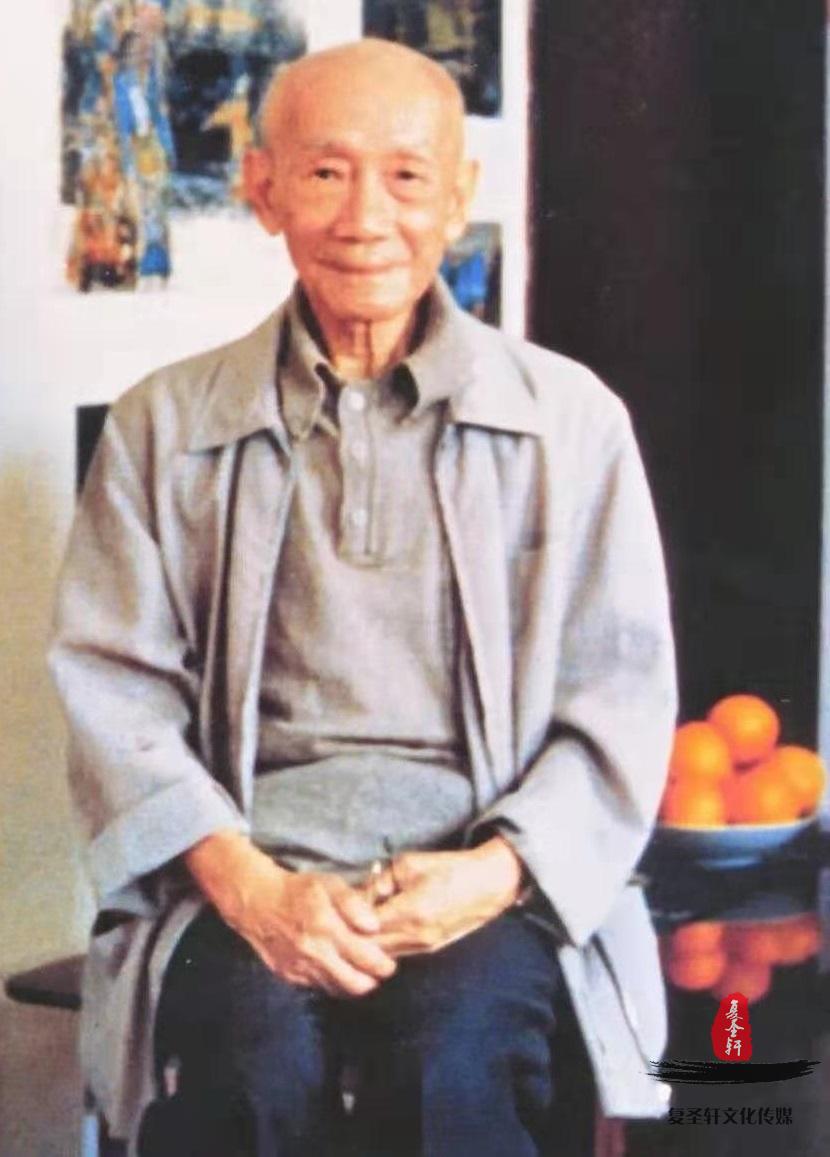

林风眠1900.11.22—1991.8.12画家 |

林风眠:物象为我所得

林风眠,家名绍琼,字凤鸣,后改风眠,广东梅县白宫镇阁公岭村人。出生于贫农之家。父伯恩,兼做石匠,工于宋体碑文。风眠幼时,即喜爱绘画,中学时代,其习作常受老师的称赞。1917年梅州中学毕业后,考入上海美术学院。1918年参加勤工俭学赴法留学。

1920年入读法国迪戎(DIJON)国立美术学院。不久又转入巴黎国立美术学院,并在巴黎各大博物馆研习美术。1928年创办杭州西湖国立艺术学院,任院长。抗日胜利后,在杭州西湖国立艺术学院任教。中华人民共和国成立后,任上海美协副主席、上海市政协委员。1977年定居香港。

林风眠毕生致力于艺术教育和绘画创作。在留法期间,他认真学习西洋画法,并融入中国文化。回国后,对中国传统绘图,如隋唐山水、敦煌石窟壁画、宋代瓷器、汉代石刻、战国漆器、民国木版年画、皮影等等,也一一加以研究。此外,他对中国文学、诗词、音乐也认真学习,以丰富自己的艺术素养。在创作上,他尊重中外绘画和民间艺术的优秀传统,但极力反对因袭前人,墨守成规;主张东西方艺术要互相沟通,取长补短,以自己民族文化为基础,发展新的中国艺术。香港《文汇报》1991年8月14日报道中说:(林风眠的作品)“融汇中西文化传统于一炉,创造出个人独特画风,蜚声国际艺坛。”

林风眠的执着纯朴的艺术求索不免孤独,他在各时期总被人觉得“不合时宜”。细心的观者可以发现,林风眠艺术的疏远政治主要还不是出于某种政治如何,乃出于他对艺术本质和功能的看法,以及对艺术创造本身的痴情。他为此曾被批判为“形式主义”、“情调不健康”,乃至遭受政治上和肉体上的迫害。

1991年8月12日,林风眠病逝于香港,终年91岁。

物象为我所得,有两种形式:一为知得,一为感得。物象对我之第一刺激,固无一不由于感官者;迨其一经感知而进为认识时,此知得与感得之形式乃立即出现。

▲ 長江三峽丨68×138cm丨

此种形式之出现,根据人类类型之状态的区别。人类中有以理智胜人的一种类型,又有以感情胜人的一种类型。前者前此所得之各种经验,以智慧之形贮存于意识域,故一遇物象之刺激,即以智慧之形与之类化,故为知得者;后者前此所得之各种经验,以顿感的印象之形贮存于意识域,故一遇物象之刺激,即以印象之形与之类化,故为感得者。例如:科学家对植物之所得,为此植物与彼植物之种种区别的记忆,一旦遇黄色细瓣菊花,即断定其非百合科而为菊科之植物;艺术家对植物之所得,为此植物与彼植物之种种形象上的趣味,一旦遇此黄色细瓣之菊花,即感得其色之黄与其瓣之细之趣味,而不问此植物为何所科属之植物。

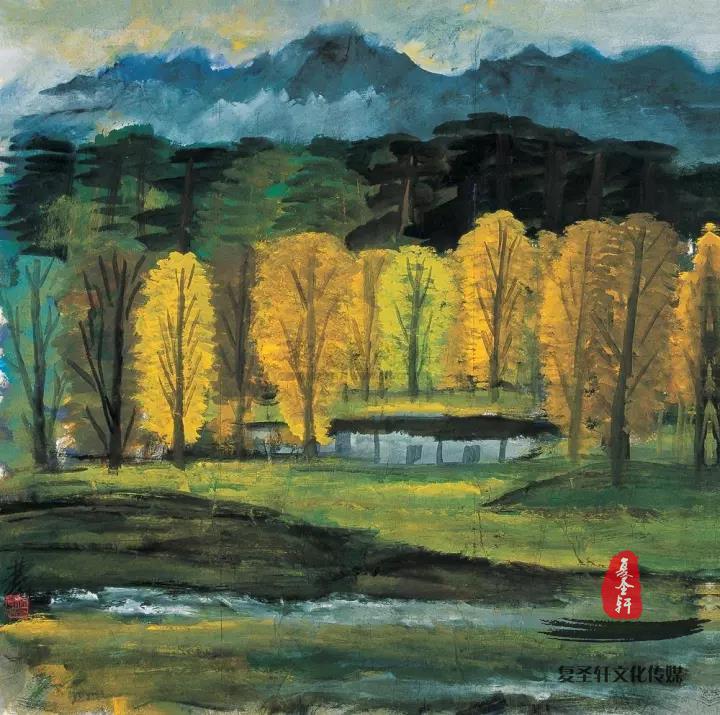

▲山居图丨66×65cm丨

艺术之价值,不是由知得得到的,乃是由感得得到的。试问,有几个高明的批评家,当其批评一件艺术作品之际,是不问那艺术作品给了人们以怎样的感动和暗示,而专问那艺术作品是用何种体裁何种材料以及何种方法做出的呢?批评也注意分析,但,其所分析者,乃是先捕捉作品之感动与暗示,然后根据这感动与暗示,以衡量此作品所采取之体裁、材料与方法,是否适合一类的事;决不是分析那种材料是否高贵的材料,那种方法是否高贵的方法一类的事。

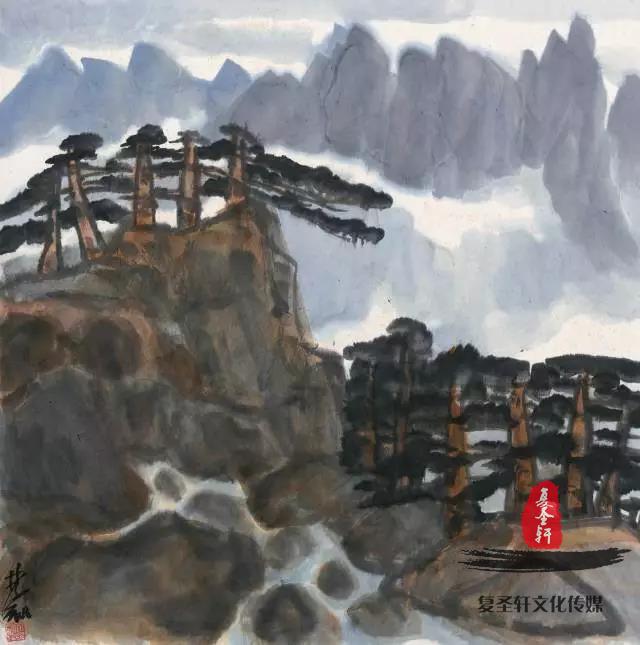

▲松丨67×67cm丨

假使如上的说法不曾错,我们就知道,自命为艺术家的人,在气质上既不应当是偏于知得类型的人物,在存心上也不应当是专注意知得而不注意感得的存心。换句话,我们在艺术工作方面,不应当遵从理智的命令从事,却应当遵从感情的命令致力于工作。再换句话,当我们动手工作的时候,不要问别人有没有这样做过,不要问这样做是不是出人头地,相反,我们先要问我所感到的是不是这样,这样做是不是能够很合适地表达了我所感得的。

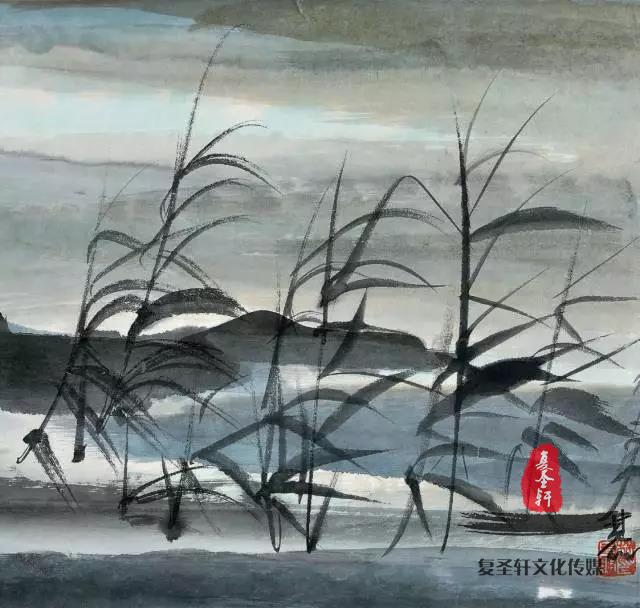

▲ 绣球花丨67×67cm丨

我们常说,某某艺术家的态度不够诚恳;又常说,作家的态度不够诚恳所以不够感动人。我以为,艺术家态度的诚恳或不诚恳,区别的第一步就要看他是凭知得出发的,还是凭感得出发的:要是凭知得出发,就不免以体裁、材料等方法为工作之目的,那么,他的态度是不诚恳的,他的作品必然也不会怎样感动人;要是凭感得出发,就一定是能以感动力与暗示力为工作目的,那么,既然感动力与暗示力是作家直接从自然感得的,他的态度就是诚恳的,他的作品也一定很能像自然感动了他暗示了他似的感动别人。

▲ 瘦马丨34×33cm丨

一般地说,批评家比起艺术家来,自然是更为科学一点的人,不然他就不能很冷静地去理解一件艺术品的各方面的价值;严格地说,艺术评判家也不完全是科学家,他们一定比起一般的科学家来,要艺术家得多的人。要是不然的话,他们就只能算是考据家或是考古学家一类的人,因为艺术批评家要是没有艺术家侧重感得一面的头脑,也不能清晰地捕捉艺术作品的真实价值的。

▲ 荷塘晚色丨29×29cm丨

从这样看来,真正要想做个有高贵价值的艺术家的人们,除去凭自己的肉眼同心眼去观察自然,去感得自然,去表现自然之外,还有什么算得了高贵和出人头地的方法、作用以及派别值得我们去亦步亦趋地模仿呢?

我们常说:“艺术是诉诸感情的。”要是物象先就不诉诸我们的感情而诉诸我们的理智,我们又如何能教我们的作品不诉诸欣赏者的理智而诉诸他们的感情呢?

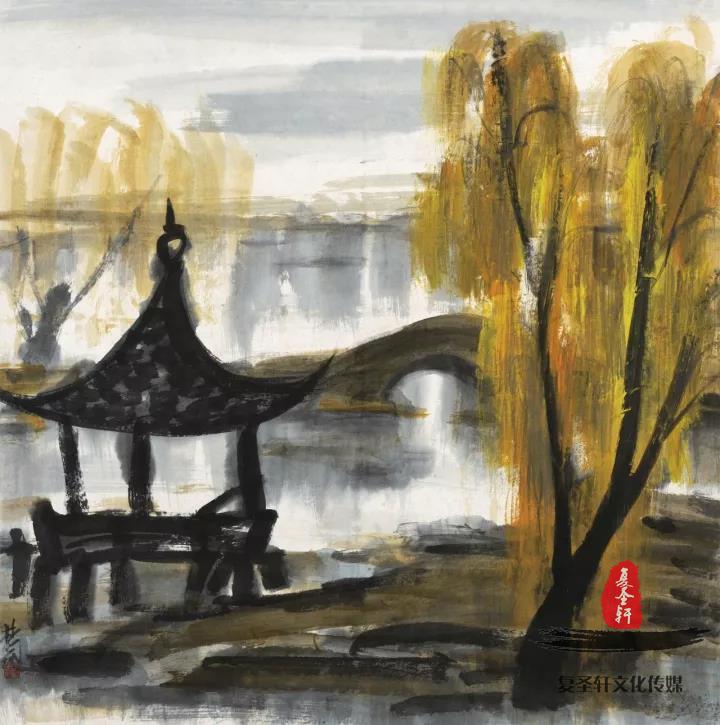

▲ 西湖秋色丨67×66cm丨

我们要知道:当我们面对着自然的时候,自然是作品,我们是欣赏作品的人;当欣赏者面对着我们的作品的时候,我们的作品是作品,欣赏者正同我们欣赏自然的地位相当——假如我们不能把自然给予我们的启示给予我们的作品,我们的作品也不能给予同样的启示给我们的欣赏者啊!

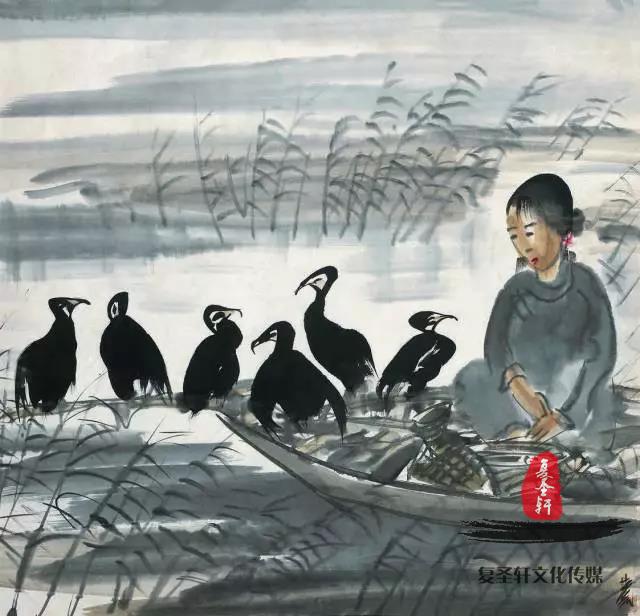

▲ 渔家女丨69×66cm丨

自然的醇化云云,那是自然引起来的醇化,不是我们自发的;要是强把自发的醇化加进作品里去,那显然是不会调和的。这是我一时所得的一点领悟,我相信会对新进的艺人们很有帮助的,用敢质诸同好,不知以为如何?

场景效果图

李玺文 书法作品《虚怀若谷》

作品来源:复圣轩字画网【作品热销中 支持定制】

复圣轩字画网是北京复圣轩文化传媒有限公司旗下的国内知名书画艺术网站,专业从事名人手绘、保真书画的网上交流交易,致力为广大艺术家、书画爱好者及收藏家搭建宣传推广平台、交流学习渠道、安全收藏环境,实现文化传承、涵养身心与财富增值的和谐统一,引领书画艺术投资收藏新潮流,打造中国书画行业主流新媒体。

场景效果图

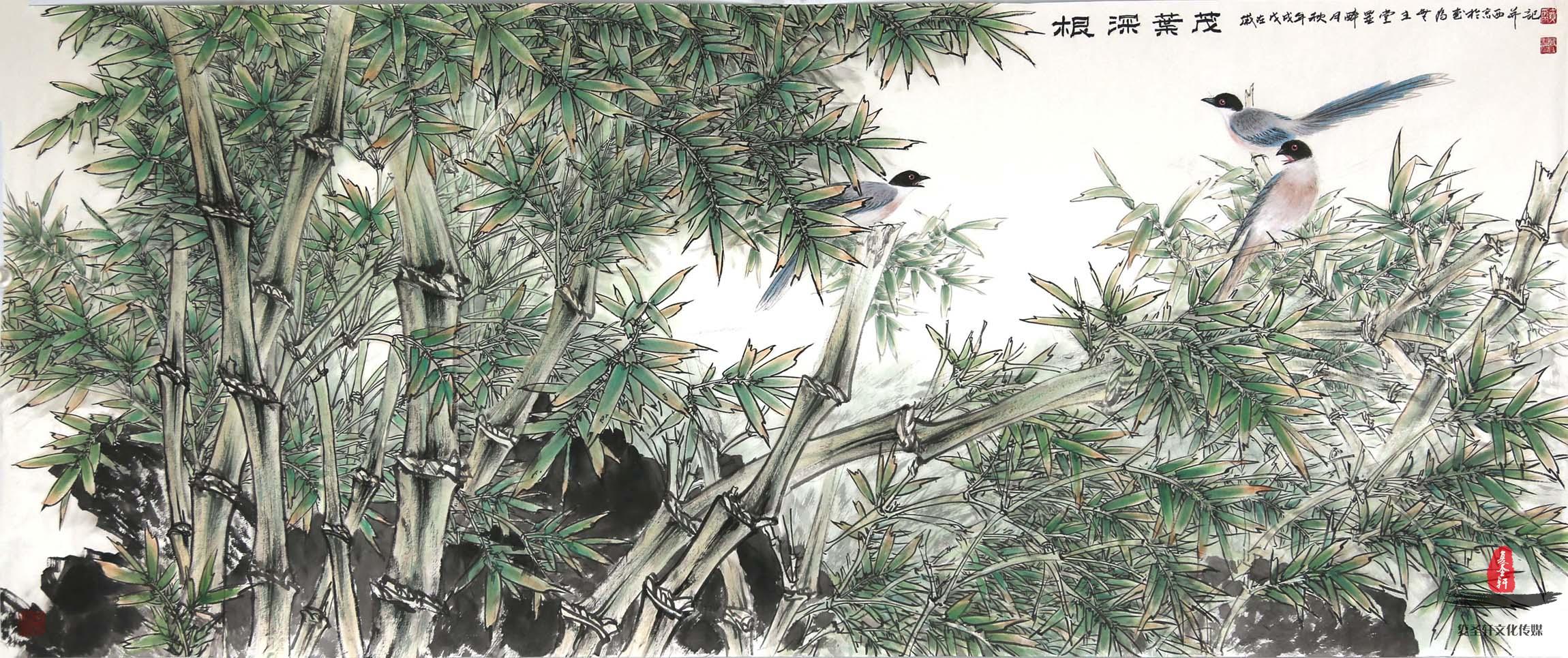

王国顺 国画作品

作品来源:复圣轩字画网【作品热销中 支持定制】

长按图片“识别二维码”点击 “关注公众号”

北 京 复 圣 轩 文 化 传 媒